Und was denkst Du?

Gedanken der Bloggerin it4INK alias COGitO zu den DRGS-Themen:

Sport und Bewegung, Gesundheit und Krankheit, Lehren und Lernen

2021-05 | Parastronautik – Inklusion im Weltraum

2020-12 | Klick dich fit? – Bildung als Impfung

2020-09 | Rehab – Yeah. Yeah. Yeah.

Mai 2021

Parastronautik – Inklusion im Weltraum

Europäische Raumfahrtagentur ESA setzt auf Diversität. Jetzt sucht sie Menschen mit Behinderung für ein Pilotprojekt. Wenn einst der erste Parastronaut im All schwebt, kann das ein starkes Symbol für die Idee einer barrierefreien Welt sein.

Neulich beim Frühstück: „Weißt Du’s schon? Die ESA will Menschen mit Behinderung zu Astronauten ausbilden und ins All schicken.“ So erzählt es mir DRGS. Allein mir fehlt der Glaube: Das konnte ich mir nicht vorstellen. Die ESA nimmt doch nur perfekte Supermänner und -frauen, stellt höchste Anforderungen in Bezug auf körperliche, geistige und psychische Eignung. Da fliegt man doch schon wegen Skoliose oder Plattfüßen aus der Bewerberliste raus. Einen Astronauten mit Behinderung wird es also niemals geben. Denkste! DRGS hat recht: Die europäische Weltraumorganisation sucht Bewerber mit Behinderung für ein neues Projekt. Es geht um Parastronauten.

Wir geraten ins Schwärmen: Ein Astro-Alex mit Behinderung! Das wäre was! Dabei denken wir an den Wissenschaftsastronauten Alexander Gerst. Er war zweimal auf der internationalen Raumstation ISS – 2014 und 2018, als er auch das Kommando übernahm. Mit annähernd Lichtgeschwindigkeit stieg der Sympathieträger zum leuchtenden Star auf. Plötzlich interessierten sich alle im Land für das All und die Raumfahrt. So ein Para-Astro-Alex oder eine Alexa könnte eine ähnliche Medienwirkung und positive Aufmerksamkeit erzielen. Das öffentliche Image von Behinderten würde verbessert: Zum Beispiel durch einen Rollifahrer als Idol im All – Warum denn nicht?

Sind in der Schwerelosigkeit funktionsfähige Beine überhaupt vorteilhaft? Und wenn es Bedarf an Assistenz und Hilfsmitteln gibt, dann werden die findigen Tüftler bei der ESA doch in der Lage sein, das Passende zu erfinden und zu bauen. Schließlich kann ohne technische Unterstützungssysteme im Weltraum niemand leben und arbeiten – egal ob mit oder ohne Behinderung. Die technische Ausrüstung müsste also nicht dem bisher üblichen Standard, sondern dem individuellen Bedarf entsprechen. So wie damals in der fiktiven Zukunft der Filme und Fernsehserien rund um Gene Roddenberrys Startrek!

„Der Weltraum. Unendliche Weiten. …

… Dies ist die Geschichte des Raumschiffs Enterprise.“ In der Fortsetzung der Fernsehserie gab es Geordi LaForge: den genial tüftelnden Chefingenieur mit Sehbehinderung. Er war vollständig blind. Seine Sehhilfe konnte die Sinnesbehinderung allerdings mehr als kompensieren: Der Visor verlieh ihm übermenschliche Sehkraft. Mehrfach hat er diese Technologie weiterentwickelt, heiklen Situationen angepasst, um sie etwa zwecks Kommunikation und Datenübertragung zu nutzen.

Und Mr. Spock in der Original-Serie Startrek? Damals vielleicht nicht intendiert, aber heute erkennen wir in der Figur des faktenorientierten und emotional unterkühlt agierenden Wissenschaftsoffiziers gewisse Hinweise auf eine Asperger-Symptomatik. Er war Computerspezialist, stark von Regeln und Normen bestimmt und überzeugter Logiker, er verfügte über enormes Faktenwissen und analytische Fähigkeiten, während zwischenmenschliche Beziehungen und Gefühle ihm Rätsel aufgaben. Übrigens war er mehr als menschlich, nämlich zur Hälfte außerirdisch: Sein Vater stammte vom Planeten Vulkan.

Bei der Sternenflotte gab es also mindestens zwei weltraumfahrende Supermänner mit Behinderung. Und beide haben gerade durch ihr Anderssein die Crew bereichert. Möglich in einer fiktiven Zukunft.

Doch zurück zu den Tatsachen im Hier und Jetzt: Weder Rollstuhl, Sinnesbehinderung, noch psychische Störung oder geistige Beeinträchtigung stehen derzeit auf der Agenda. Es geht der ESA vorerst um einen eng definierten Kreis von Handicaps. Gesucht werden geeignete Bewerber mit Beeinträchtigungen der Beine unterhalb des Knies oder der Füße, ausgeprägten Beinlängenunterschieden oder geringer Körpergröße unter 1,30 Meter. Wieso genau diese Behinderungen?

Parastronaut Feasibility Project

Para – die Vorsilbe ist griechisch und bedeutet neben, dabei, entlang, aber auch darüber hinaus, abweichend, entgegen. Sie steckt in geläufigen Wörtern wie parallel, paradox und paranormal. Weltweit bekannt sind die Paralympics. Sie gelten als drittgrößtes Sportfest überhaupt – nach den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft. Seit über 60 Jahren treffen sich parallel zu den olympischen die paralympischen Athleten zum internationalen Wettkampf der Menschen mit Behinderung. Grundlage für eine faire Bewertung ihrer sportlichen Leistungen ist das offizielle Klassifizierungssystem, der IPC Athlete Classification Code. Von ihm leiten sich sportartspezifische Startklassen für unterschiedliche Behinderungen ab.

Feasible bedeutet durchführbar. Das Parastronaut Feasibility Project ist als Machbarkeitsstudie geplant. Die ESA will testen, unter welchen Bedingungen auch Menschen mit Behinderung ins All fliegen und dort arbeiten können. Das Projektziel: Eine Mission in den Weltraum soll für Parastronauten ebenso sicher und sinnvoll sein wie für alle anderen Astronauten auch. Ein festes Arbeitspensum ist zu leisten, definierte Arbeitsergebnisse sind zu liefern.

Die ESA betritt mit dem parastronautischen Projekt unbekanntes Terrain. Dabei geht sie analytisch, systematisch und vor allem pragmatisch vor. Ganz so wie man es von Raumfahrern erwartet, wurden zuallererst Checklisten erstellt. Der Sport half dabei. Das internationale paralympische Komitee (IPC) listet auf, welche Beeinträchtigungen zur Teilnahme am paralympischen Sport berechtigen. Anhand dieser IPC-Liste – International Standard for Eligible Impairments – hat die ESA sich ein Ampelsystem erarbeitet, um einzugrenzen, welche Arten und Grade von Behinderung bei den ersten Parastronauten vorstellbar wären: ROT für unvereinbar, GELB für unter Umständen vereinbar (nach Anpassungen/Modifikationen/Innovationen) und GRÜN für vereinbar mit der Aufgabe. Das Ergebnis dieses Ratings: Mit Beeinträchtigungen der Beine unterhalb des Knies oder der Füße, ausgeprägten Beinlängenunterschieden oder geringer Körpergröße unter 1,30 Meter kann man höchstwahrscheinlich astronautischen Erfolg haben.

Der britische ESA-Astronaut Timothy Peake betont, dass es in erster Linie auf Befähigung ankommt, nicht auf Behinderung. Bewerber für das parastronautische Projekt müssen selbstverständlich die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie alle Astronauten. Und diese Anforderungen sind beachtlich. Dazu zählt mindestens ein Masterabschluss – noch besser zwei und gern auch Promotion – in Naturwissenschaften/Ingenieurwesen/Mathematik/Informatik oder die Qualifikation als Arzt oder als Testpilot/Testingenieur mit Bachelor, außerdem Englisch auf C1-Niveau plus weitere Fremdsprache(n) auf B1-Niveau, dazu ein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis oder Gutachten. Gesund und fit muss man sein sowie bereit, anstrengende körperliche Arbeit auch unter Stress durchzuführen. Hinzu kommen technische und soziale Kompetenzen. Dabei sei ein breites Spektrum an Interessen und die Eigenschaft, gut mit anderen auszukommen, wichtiger, als „auf einem Gebiet der Überflieger zu sein“ – so Astro-Alex Gerst.

„To boldly go, where no man has gone before.“

Der paralympische Sport gratuliert der europäischen Raumfahrt, weil sie das Astronautenprogramm für Menschen mit Behinderung öffnet. IPC-Sprecher Craig Spence macht dem ESA-Team Mut: „Alles erscheint unmöglich, bevor es zum ersten Mal erreicht worden ist.“ Diesen Zuspruch kann die ESA offenbar gut gebrauchen. Das Projekt-Team versteht sich als Türöffner, wagt den Schritt „von Null auf Eins.“ Dass ein Kandidat mit Behinderung tatsächlich ins All fliegt, sei nicht garantiert. Sie versprechen nichts, außer dass sie es ernsthaft versuchen. Diesen Aufbruch ins Ungewisse begründet der ESA-Direktor für astronautische und robotische Exploration David Parker mit wahrem Forschergeist: „Wenn wir keine Fragen stellen, werden wir keine Antworten finden.“

Und wozu? Was verspricht sich die ESA von dem Projekt? Laut Parker möchte sie „alle Teile der Gesellschaft repräsentieren.“ Schließlich sei ihr Budget steuerfinanziert. Vielfalt und Inklusion sind Werte, denen sich die Organisation verpflichtet sieht. Sie will ihrer Verantwortung gerecht handeln, Beispiel geben und lernen. Die Projektergebnisse würden letztlich auch den Menschen auf der Erde nutzen.

Diversität fördern – das ist zugleich Ziel und Aufgabe der Personalführung. Spezielle Trainings, Kommunikation und Transparenz sollen Vorurteile überwinden. Die ESA-Personalleiterin Dagmar Boos benennt ihr Interesse an Menschen mit Behinderung ganz konkret: „Sie bringen Kompetenzen mit, von denen ihre Kollegen in der ESA profitieren können – beispielsweise Resilienz und Durchhaltevermögen.“ Der zukünftige Nutzen sei größer als der Aufwand. Und die Kosten sind nicht unerheblich: Die ESA investiert in den Projektstart eine Million Euro.

Bei dem Ja zur Parastronautik handelt es sich um eine Grundsatzentscheidung. Die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti erinnert daran, dass kein Mensch für das All geschaffen, niemand durch Evolution daran angepasst sei. „In der Raumfahrt sind wir alle behindert. … Es kommt nur auf eins an: Wollen wir in Technologie und notwendige Anpassungen der Raumfahrtechnik investieren, um sie allen zu ermöglichen?“ Die ESA will es.

„Live long and prosper!“

Seit Mittwoch, 31. März 2021, kann sich jeder mit der geforderten Qualifikation bei der ESA bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 18. Juni 2021. Welche Kandidaten mit und ohne Behinderung das sechsstufige Auswahlverfahren bestehen und einmal zur zukünftigen bunten Astronauten-Crew zählen werden, gibt die ESA voraussichtlich im Oktober 2022 bekannt.

Die europäische Raumfahrt scheint es mit der Diversität wirklich ernst zu meinen. Nicht nur in Bezug auf Behinderungen. Es darf insgesamt mehr Vielfalt in der Crew geben: mehr Frauen, Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, mehr Nationen, Religionen und Kulturen, mehr berufliche und soziale Hintergründe – und tatsächlich auch mehr Generationen. Das Höchstalter für die Bewerbung im Astronautenprogramm beträgt 50 Jahre – bemerkenswert diskriminierungsarm! Eine Altersbeschränkung ist laut ESA nur deshalb notwendig, damit die zukünftigen Astronauten nach ihrer Ausbildung – und vor ihrer Berentung – die Möglichkeit haben, an zwei Weltraummissionen teilzunehmen. So wie Astro-Alex.

Ich denke: Wow – da stellt eine Organisation frank und frei Fragen, auf die sie noch keine Antworten hat, um mutig nach Möglichkeiten zu suchen. Sie lässt sich weder von Pessimisten abschrecken noch von Idealisten, denen ein erster Schritt grundsätzlich nicht genügt, weil sie vollkommene Inklusion verlangen. Ihnen wird das Differenzieren und Bewerten von Behinderungen nach vereinbar/unvereinbar wenig behagen. Mir gibt es Hoffnung, dass die ESA so offen und transparent damit beginnt, Willkommenskultur zu entwickeln. Zunächst ist zwar nur ein kleiner Kreis von Menschen mit Behinderung angesprochen. Doch scheint es ganz so, als sei da in Zukunft mehr drin … Kritik liegt natürlich in der Domäne selbst begründet: So viel Geld für Missionen im All? Warum nicht für Maßnahmen auf der Erde? Aber die Strahlkraft dieses Projekts kann gewaltig sein. Genauso wie heute schon Paralympioniken bewundert werden, könnten zukünftig Parastronauten der ganzen Welt zeigen, wie erfolgreich, leistungsstark, fähig und vielfältig sie sind. So ein augenöffnendes Ereignis mag die irdische Realität weiter verändern: vor allem für Menschen mit Behinderung, ihre potentiellen Arbeitgeber und Kollegen – faszinierend!

Und was denkst Du?

Dezember 2020

Klick dich fit? – Bildung als Impfung

Welt-Gesundheitsgipfel betonte die Rolle der Bildung für das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung. Und Bundesgesundheitsministerium startete neues Internetportal mit Gesundheitsinformationen. Verlässliche Quellen müssen als solche erkannt werden: Eine Frage von Medienkompetenz und Bildungsauftrag.

Reiner Frontalunterricht reicht längst nicht aus, um Lernenden Inhalt so zu vermitteln, dass er tatsächlich ankommt. Sie wollen und sollen den Lerngegenstand nicht nur aufnehmen, sondern ihn verstehen, durchdringen, begreifen und hinterfragen. Wer sich mit Themen auf diese Weise aktiv auseinandersetzt, erreicht mehr Verarbeitungstiefe und wird das selbst Erarbeitete besser erinnern und anwenden können als ein Schüler, der nur passiv zuhört: distanziert und irgendwann ermüdet oder gelangweilt.

DRGS bevorzugt induktive Methoden, damit Lernende den Lernprozess aktiv mitgestalten. In der Sportpraxis hat sich das längst bewährt. Doch bei theoretischen Inhalten ist Einfallsreichtum gefragt und der Lehrende immer wieder neu gefordert. Um Jugendliche schon beim Einstieg in ein Thema einzubinden, setzt DRGS zum Beispiel Internetrecherchen ein:

„Was findet Ihr im Netz zum Krankheitsbild XY? Erstellt damit eine Mindmap.“

Die Jugendlichen klicken los, diskutieren in kleinen Arbeitsgruppen über das, was sie da gefunden haben, wägen ab und schätzen ein, welche Informationen und Zusammenhänge wichtig, verlässlich und wert sind, Teil der eigenen visuellen Darstellung zu werden. Selbstverständlich begleitet DRGS sie bei ihrer Gruppenarbeit und greift lenkend ein – etwa angesichts von Missverständnissen, falschen Informationen und randständigen oder abwegigen Beiträgen.

Erstaunt ist er regelmäßig von den Rechercheergebnissen, die an einer Gesamtschule erzielt werden. Sein Eingreifen wird hier kaum gefordert; seine Lenkung bleibt sanft. Denn die Oberstufenschüler wissen Informationen zu finden, zu filtern, zu beurteilen und einzuordnen. Sie betreiben kompetente Internetrecherche. Wie das kommt? Offensichtlich sind sie gut vorbereitet, weil im Schulunterricht gezielt Medienkompetenz gefördert wird. Das weiß DRGS von ihrem Projektleiter und Lehrer.

Orientierung in der Informationsflut: Lotsen und Signale

Unseriöse Anbieter, mangelhaft recherchierte Beiträge, verschleierte Kaufempfehlungen, Falschmeldungen oder gar gezielte Desinformation verderben längst die ungetrübte Freude am Stöbern im weltweiten Netz. Richtet sich die Suche auf Informationen rund um Krankheit und Gesundheit, dann können Fake News nicht nur lästig werden, sondern zu dramatischen Folgen führen. So sollen rund 800 Menschen verstorben sein, weil sie toxischen Methylalkohol als vermeintliches Heilmittel gegen COVID-19 getrunken haben: tödlicher Methanol-Mythos.

Ein neuer Forschungszweig untersucht die rasante Verbreitung solcher Mythen: die Infodemiologie. Als Strategie angesichts der Flut an Informationen im Internet empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Reihe von Maßnahmen. Jeder sei aufgerufen, sich und andere in der Infodemie zu schützen: durch Sorgfalt und Vorsicht, durch Fakten-Check vor Info-Weitergabe – so lässt sich die WHO-Empfehlung zusammenfassen. Nur wie? Fakten-Checker – zum Beispiel International Fact-Checking Network – tragen Daten zusammen, prüfen Gerüchte und beurteilen Falschmeldungen. Aber wer investiert schon so viel Zeit und Mühe?

Eine praxistaugliche Orientierungshilfe in der Covid-19-Pandemie bietet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): Wie finde ich gute Informationen? Das IQWiG liefert mit seiner Checkliste gleichzeitig grundlegende Kriterien zur Bewertung von Quellen, die jede Internetrecherche leiten sollten – ein Lotse für kompetente Mediennutzung.

Quacksalber und falsche Propheten durchschauen

Wer Information zu medizinischen Fragen recherchiert, muss gerade Internetquellen kritisch prüfen. Manche Angebote geben sich zwar wissenschaftlich, sind jedoch tendenziös: Die Betreiber solcher Websites verfolgen Interessen jenseits von gesundheitlicher Aufklärung. Einige haben politische oder ideologische Ziele, andere wollen Werbeeinnahmen oder Verkaufszahlen für bestimmte Produkte steigern. Gelegentlich trifft sogar all das zusammen.

In der allgemeinen Verunsicherung durch die Covid-19-Pandemie nimmt zudem eine beunruhigende gesellschaftliche Entwicklung an Fahrt auf und radikalisiert sich: die seltsame Koalition von Esoterikern/Spirituellen, Impfgegnern, Anhängern alternativer Heilmethoden mit Rechtsextremen und Demokratie-Gegnern. Es gibt sie nicht erst seit ihren Demonstrationen gegen die offiziellen Corona-Schutzmaßnahmen; vor 2020 richteten sich ihre Aktivitäten etwa gegen Masernimpfung oder 5G-Technik.

Die Spreu vom Weizen zu trennen, fällt nicht immer leicht. Auf den ersten Blick wirkt manche Mythos-Seite durchaus seriös und informativ, bietet sogar eine ausgefeilte Zeitleiste, eine umfangreiche Literaturliste und belegt ihre Aussagen mit Hyperlinks auf wissenschaftliche Primärquellen. Aber warum stehen in der „Chronik“ zwischen medizinischen Sachverhalten historische Ereignisse und gesellschaftspolitische Entwicklungen? Warum wird eine unübersichtliche und unstrukturierte Unmenge an Studien aufgezählt? Höchste Zeit, argwöhnisch zu werden: Ups, die Hyperlinks verweisen zwar auf durchaus renommierte wissenschaftliche Fachzeitschriften, aber die dort zitierten Studien belegen gar nicht die vollmundigen Behauptungen, die sie angeblich stützen sollen. Schließlich verrät auch die Sprache den Mythenerzähler: Simplifizierung, Skandalisierung und Sensationsmache prägen seinen Stil. Das Impressum bestätigt den Verdacht, wenn es entweder fehlt oder sich in wolkigen Selbstbeschreibungen verliert.

Die Sammlung einer Fülle von Einzelstudien mag naiven Menschen imponieren, aber seriöse Forscher wissen: Um die Qualität und Aussagekraft von Studien zu überprüfen, braucht es Expertenwissen – zur Methodik, zur Statistik, zur Interpretation und Einordnung der Befunde, zu Möglichkeiten und Grenzen der Generalisierung. Wissenschaftliche Diskussion leistet diese Reflexion interner und externer Validität. Die Öffentlichkeit kann ihrerseits die gesellschaftliche Bedeutung und Verwertbarkeit der vorgelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse diskutieren.

Gesundheitswissen für alle

Ein klares Signal muss für jeden gut erkennbar sein. Damit Internet-Nutzer ohne Umwege, Detektiv-Arbeit und Fakten-Check verlässliche Informationen zu Gesundheitsthemen finden können, hat das Bundesgesundheitsministerium im September 2020 ein nationales Gesundheitsportal etabliert. Gemeinsam mit IQWiG, Deutschem Krebsforschungszentrum und Robert Koch-Institut stellt das Ministerium hier „qualitätsgesicherte, neutrale und verständliche Gesundheitsinformationen“ zur Verfügung: www.gesund.bund.de.

Die Handhabung ist einfach, die Aufbereitung professionell, das Hintergrundwissen erschöpft sich bisher noch in Verweisen auf die altbewährte Website des IQWiG. Doch sollen weitere Inhalte ergänzt werden. Und mit gängigen Suchwörtern geht es noch schneller: Seit November 2020 erscheint bei Google-Suchanfragen ein Knowledge Panel neben der Google-Trefferliste: ein türkis-blauer Infokasten mit Antworten von gesund.bund. Zukünftig werden andere Suchmaschinen solchen Service womöglich ebenfalls bieten …

Dass der Bundesgesundheitsminister dieses Vorhaben gerade im Jahr der Pandemie umsetzt, mag Zufall sein. Es kam jedenfalls keinen Tag zu früh und ist vielleicht sinnvoller als manch andere Maßnahme.

„Education is the best vaccination“

Zum jährlichen Weltgesundheitsgipfel werden seit 2009 führende Wissenschaftler, Gesundheitsexperten und Verantwortungsträger nach Berlin eingeladen. In diesem Jahr fand die Konferenz – wie so viele – digital statt. Der dreitägige Online-Gipfel im Oktober 2020 hatte denn auch einen deutlichen Schwerpunkt: Strategien zum Umgang mit der COVID-19-Pandemie. Was hilft? Der Präsident des Weltgesundheitsgipfels, Professor Detlev Ganten, formulierte eine klare Botschaft: „Transparenz, Kooperation, Kommunikation und Bildung!“

Bildung sei die beste Impfung, sie wappne für den Umgang mit der Virus-Pandemie, mit Falschmeldungen und Desinformation: „Eine gebildete Gesellschaft versteht notwendige Maßnahmen, verhält sich vernünftig und läuft Rattenfängern nicht in die Arme.“ In der Konsequenz kann Bildung die Bevölkerung vor riskantem Verhalten schützen. Beim kritischen Blick auf die Situation in Deutschland vermisst Ganten Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf die Bildungslandschaft sogar mehr als auf die Gesundheitsämter.

Zur geforderten Modernisierung der Bildung zählt zweifelsohne das allgegenwärtige Thema Digitalisierung. Wofür dieses Schlagwort steht, bleibt inhaltlich zu klären. Dazu zählt neben Hard- sowie Software-Ausstattung von Schulen, Schülern und Lehrern ebenso Lehrerfortbildung, Vermittlung von Know-how und Förderung von Medienkompetenz. Sie stärkt die Urteilsfähigkeit. Ein derart kompetenter User weiß, was möglich ist, entscheidet, was nützlich ist und bewahrt eine gewisse Distanz zum Medium: geht nicht darin auf, wird nicht verschlungen, sondern bleibt autark und ist daher in der Lage, Medienangebote durchaus abzulehnen.

Ich denke: Die Verfügbarkeit von Wissen allein macht uns nicht weise. Mit geübtem Daumen findet man zwar auf die Schnelle eine Vielzahl an Informationen, aber zu Bildung gelangt man so nicht. Bildung erfordert eine grundsätzliche Haltung: die Bereitschaft, sich mit dem Informationsangebot auseinanderzusetzen und Zusammenhangswissen zu entwickeln. Das erschöpft sich nicht in passivem Rezipieren, sondern erfordert aktive Leistung und idealerweise verlässliche Leitung – durch vertrauenswürdige Experten, qualifizierte Lehrer, hochwertige Lern-Tools. Dabei helfen neben Vorbildung und Erfahrung vor allem Aufmerksamkeit, Konzentration, kritische Reflexion sowie Skepsis. Es sind diese Meta-Skills, die Medienkompetenz eigentlich ausmachen. Comfy ist das ganz und gar nicht, kann aber spannend werden … Was ich mir für 2021 wünsche? Bestmögliche Bildung und Impfung für alle!

Und was denkst Du?

Hier mein Tipp für Recherchen nach Gesundheitswissen im Netz:

| Anbieter | Webadresse |

| AWMF Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften | www.awmf.org |

| ÄZQ Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin | www.patienten-information.de |

| BMG Bundesministerium für Gesundheit | www.gesund.bund.de |

| BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | www.bzga.de |

| CDS Cochrane Deutschland Stiftung | www.wissenwaswirkt.org |

| EbM Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin | www.ebm-netzwerk.de |

| IQWiG Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen | www.gesundheitsinformation.de |

| KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung | www.kbv.de/html/gesundheitsinfos.php |

| MAGS Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen | www.mags.nrw/gesundheit |

| RKI Robert Koch Institut | www.rki.de |

| SGW Stiftung Gesundheitswissen von PKV Verband der privaten Krankenversicherung | www.stiftung-gesundheitswissen.de |

September 2020

Rehab – Yeah. Yeah. Yeah.

Fachgesellschaft definierte den Begriff Rehabilitation neu. Selbstbestimmung ist dabei Leitgedanke: Eine wertvolle Errungenschaft, aber auch anspruchsvolle Forderung gegenüber den Geförderten.

Amy Winehouse wollte keine „Rehab“. Ihre Antwort war: „No. No. No.“ Selbstbewusst oder trotzig – traurig und fatal: Sie lehnte die angebotene Hilfe ab. Davon handelt ihr Welthit „Rehab“. Am 14. September 2020 hätte sie ihren 37. Geburtstag feiern können, wäre sie nicht schon 2011 mit 27 Jahren gestorben. Ich bewundere die junge Künstlerin – ihre Stimme, Musikalität und schöpferische Kraft.

Kontrafaktisch denken: Was wäre, wenn …?

Zufall – Ihr Geburtstag fällt zusammen mit unserem privaten Trauertag. An jedem 14. September trauere ich mit DRGS am Grab um verlorene Familienmitglieder. Wir denken dann auch an Amy und fragen uns wie viele andere: Warum? Wie konnte es so weit kommen? Wer hätte die Tragik abwenden, den Absturz verhindern, sie auffangen und aufrichten können? Wie wäre ihr Leben mit wirksamer Unterstützung verlaufen? Unter welchen Bedingungen hätte sie sich künstlerisch weiterentwickelt und persönlich entfaltet? Was hätte geholfen?

Solch kontrafaktisches Denken in Richtung möglicher positiver Entwicklung macht den Ansatz von Rehabilitation aus. Am Anfang steht die Analyse und Suche nach denkbaren Alternativen zu einem schicksalhaften Verlauf: nach Helferinnen und Helfern, nach Hilfsmitteln, nach Hilfestrategien. Aber können die Hilfsangebote auch angenommen werden? Setzen sie tatsächlich am Hilfebedarf an? Oder stellen sie ungewollt eine Bedrohung dar – für Selbstwert und persönliche Freiheit?

Moderne Rehabilitationsansätze und Gesetze suchen zu verhindern, dass der einzelne Mensch sich einem Hilfesystem ausgeliefert, sich als Gegenstand von Maßnahmen fühlt, die nicht zu ihm passen. Dahinter stehen 100 Jahre Entwicklung – von der Fremd- zur Selbst-Bestimmung, von der Fürsorge zur selbstbestimmten Teilhabe. Dieses gesellschaftliche wie persönliche Ziel muss immer wieder neu erarbeitet werden; leicht kann es in einem differenzierten und spezialisierten Rehabilitationsalltag aus dem Fokus geraten.

Umfassend helfen: behandeln, therapieren, pflegen, versorgen, schulen, bilden, fördern

Rehabilitation ist Hilfe zur Selbsthilfe. Oft wird die neu-lateinische Wortschöpfung mit Wiederherstellung übersetzt. Doch das trifft die heutige Wortbedeutung nur ungenau. Nicht immer geht es darum, einen zuvor gegebenen Zustand nach dessen Verlust wiederzuerlangen. Vielmehr meint Rehabilitation das Ausschöpfen aller Möglichkeiten, um die Betroffenen in den Stand größtmöglicher Autonomie und Teilhabe zu versetzen. Also: Ertüchtigung – oder zeitgemäßer: Fitmachen. Und reflexiv: sich ertüchtigen und sich fitmachen. Fit wofür? Für das eigene Leben, den Alltag, den Beruf, das Alter. Das klassisch-lateinische Wort habilis steckt im Wortstamm des Begriffs und bedeutet tauglich, geeignet, geschickt. Rehabilitation betrifft das Geschick im doppelten Sinn: die Fähigkeit und Zukunft eines Menschen.

„Amy hat ein Suchtproblem. Sie wird in der Reha auf Entzug gesetzt.“

„Bernd musste eine Krebstherapie durchmachen. Er soll eine Reha bekommen.“

„Cleo hatte einen Herzinfarkt. Sie wird in Reha geschickt.“

„Dieter kam kaum noch raus. In der Reha bringen sie ihm bei, am Rollator zu gehen.“

„Eva hat Osteoporose. Sie soll jetzt Rehasport machen.“

Der allgemeine Sprachgebrauch weist darauf hin: Die Selbstbeteiligung am Rehabilitationsprozess kann nicht einfach vorausgesetzt werden. Nicht selten begegnen Betroffene Rehabilitationsangeboten mit Distanz. Manche empfinden sie als etwas, das man ihnen aufzwingt, als eine Maßnahme, die sie in ein System einreiht, dem sie sich nicht zugehörig fühlen, als Bedrohung ihrer persönlichen Freiheit oder als Überforderung. Hier geht es um Grundsätzliches: um Werte und Überzeugungen.

Über alle Indikationen hinweg ist Rehabilitation als psychologischer Prozess zu betrachten. Ob orthopädisch, internistisch, neurologisch oder psychiatrisch Betroffene, ob Menschen mit Sinnesbehinderung, Suchtproblemen oder kognitiver Beeinträchtigung: Es gilt, Ängste abzubauen, Motivation aufzubauen, realistische Erwartungen und Selbstwirksamkeit zu erarbeiten. Die Psychologie des Hilfeerhaltens gibt Hinweise, wie Hilfe so gestaltet werden kann, dass sie möglichst ohne Selbstwertbedrohung auf Akzeptanz trifft. Dazu zählt die Betonung von Funktionalität, Dringlichkeit, zeitliche Entwicklung und Gegenseitigkeit des Hilfeverhaltens – zum Beispiel: voneinander lernen.

Selbst bestimmen: Ziel und Prozess

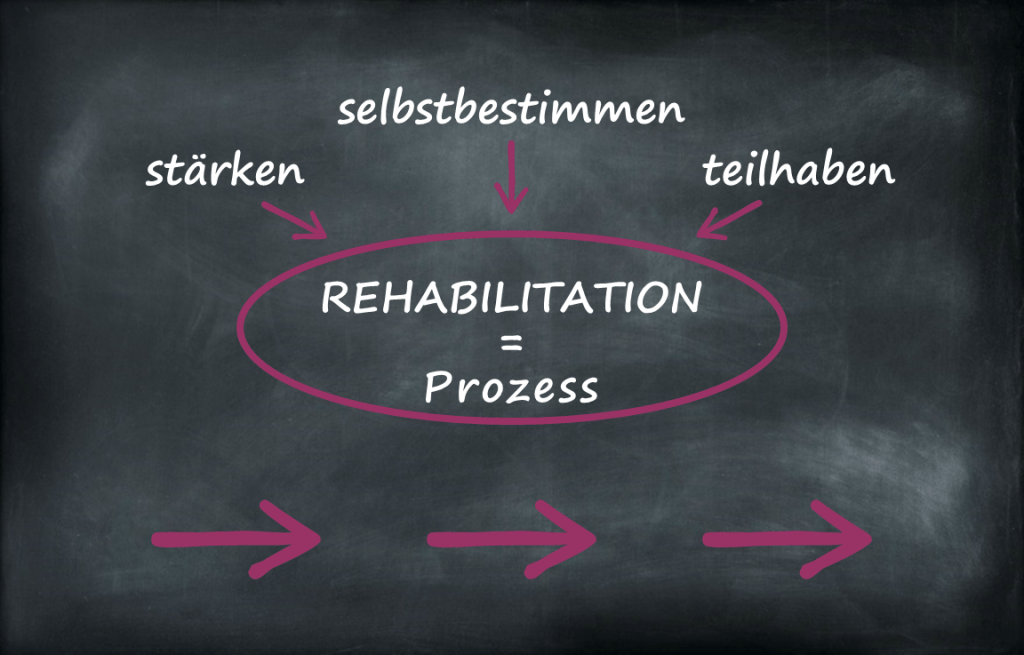

Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) formulierte am 19. Februar 2020 diese Definition: „Rehabilitation fördert Menschen mit bestehender oder drohender Behinderung. Ziel ist die Stärkung von körperlichen, geistigen, sozialen und beruflichen Fähigkeiten sowie die Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Sie umfasst medizinische, therapeutische, pflegerische, soziale, berufliche, pädagogische oder technische Angebote einschließlich der Anpassung des Umfelds der Person. Rehabilitation ist ein an individuellen Teilhabezielen orientierter und geplanter, multiprofessioneller und interdisziplinärer Prozess. Sie achtet das Recht auf Selbstbestimmung.“ [Hervorhebung durch COGitO]

Ich denke: Die DVfR betont Selbstbestimmung als Ziel und Weg zugleich. So setzt Rehabilitation am individuellen Bedarf an. Sie schafft neue Möglichkeiten, damit Gegenwart genutzt und Zukunft erlebt werden kann – gestärkt, unterstützt, in der Gemeinschaft und Auseinandersetzung mit anderen. Wenn das Individuum diesen Prozess tatsächlich selbst bestimmt, wird es die Hilfe zur Selbsthilfe annehmen, (mit)gestalten und als Selbstbereicherung integrieren können. Voraussetzung dafür scheint ein hinreichend entwickeltes Selbst zu sein, das den reflektierten Rehabilitationsprozess bejahen kann. Anderenfalls braucht es Anstrengungen, um zuallererst Rehabilitationsfähigkeit zu erreichen, zu der neben körperlichen Voraussetzungen die innere Bereitschaft zählt. Da fällt mir Amy wieder ein: ♫ The man said: „Why do you think you here?“ I said: „I got no idea.“

Und was denkst Du?